5 главных идей, которые изменили мир IT за последние 10 лет

В последние годы IT-технологии не просто развивались — они перестраивали сам ландшафт бизнеса. Многое из того, что еще недавно казалось экспериментом, за несколько лет стало нормой рабочих процессов. В статье — 5 направлений, которые сформировали новую цифровую реальность.

В последние IT-сфера растет словно на ускоренной перемотке. То, что недавно было только задумкой, сегодня стало рутиной. Искусственный интеллект пишет тексты и код, офисные приложения живут в облаке, а бизнес-процессы можно оцифровывать без участия программистов. Мир технологий перестал быть уделом инженеров, теперь он двигает стратегию, продажи и даже культуру компаний.

Мы собрали пять IT-идей, которые не просто прогремели, а действительно изменили подходы к разработке продуктов, управлению командами и принятию бизнес-решений. Как эти технологии появились, как развивались и как используются сегодня — об этом далее.

Продуктовое мышление: фокус на пользе и ценности

Долгое время IT-сфера воспринималась как вспомогательный механизм, который выполняет задачи по запросу бизнеса. Приходила идея, спускалось ТЗ на проект, через какое-то время выдавался результат. Главный минус такой проектной концепции в том, что она ориентируется прежде всего на сдачу релиза, а продуктовая ценность и пользовательский эффект уходят на второй план. Постепенно этот подход перестал работать.

Сегодня IT-команды все чаще используют подход продуктового мышления. Он смотрит на разработку шире, фокусируется на решении пользовательских задач и на создании ценности для бизнеса. Работы не завершаются с выпуском релиза: продукт непрерывно совершенствуют, адаптируют к новым условиям. В результате он становится живой и постоянно растущей системой.

Неверным было бы утверждать, что продуктовое мышление — ноу-хау исключительно последнего десятилетия. Основные идеи этого подхода применительно к IT-сферы были изложены еще в 2001 году в манифесте Agile. Примерно в то же время начал формироваться как отдельное направление продакт-менеджмент. Однако масштабный переход к продуктовому мышлению пришелся на последние 10–12 лет:

Переход к продуктовому мышлению не был одномоментным:

-

В 2013 году Ассоциация международного маркетинга и управления продуктами (AIPMM) совместно с Product Management Education Institute выпустили ProdBOK Guide — руководство по управлению продуктом и маркетингу. Эта книга стала одной из первых масштабных попыток систематизировать продуктовый менеджмент и сформировать единые профессиональные стандарты в этой сфере.

-

К 2018–2020 годам бизнес окончательно осознал, что значение IT не сводится к роли подрядчика, что это стратегический партнер, способный влиять на рост и удержание клиентов.

-

В 2020-х продуктовый подход становится нормой, цифровые решения превращаются в живые продукты с метриками, обратной связью и постоянными итерациями.

IT-сфера больше не обслуживает процессы, теперь она управляет ценностью. Команды становятся ближе к пользователю, быстрее получают обратную связь и видят, где улучшить результат.

Микросервисы и модульные архитектуры: гибкость, которая не ломает систему

Еще недавно большинство цифровых продуктов строилось как монолиты, где мелкая правка могла повлиять на половину системы. Обновить одну функцию означало рисковать всем проектом. Сегодня архитектура стала другой: все чаще продукты состоят из десятков независимых модулей, каждый со своей логикой, кодом и зоной ответственности.

Микросервисный подход превратил разработку в управляемый живой организм: один сервис отвечает за платежи, другой — за авторизацию, третий — за аналитику.

Их можно обновлять и масштабировать по отдельности, не останавливая работу всей системы. Команды стали автономными, а релизы непрерывными.

Первые эксперименты с такой архитектурой начались в середине 2010-х годов, но настоящий рост пришелся на 2020-е, когда микросервисы стали стандартом корпоративной разработки. Вместо громоздких релизов раз в квартал компании начали выпускать десятки мини-обновлений каждую неделю.

Главное, что дал этот переход, — предсказуемость изменений. Теперь бизнес может быстро реагировать на рынок: добавить новую функцию, интегрировать сторонний сервис, масштабировать нагрузку. Гибкость стала встроенным свойством продукта.

Интеллектуальная аналитика и Data Lakehouse: когда данные наконец сошлись

Частой проблемой в работе с данными является их разрозненность. До сих пор информацию часто хранят в разных системах, форматах и департаментах, из-за чего маркетинг видит одно, финансы другое, продукт третье. Даже простые отчеты требуют в таких условиях ручной выгрузки и согласований.

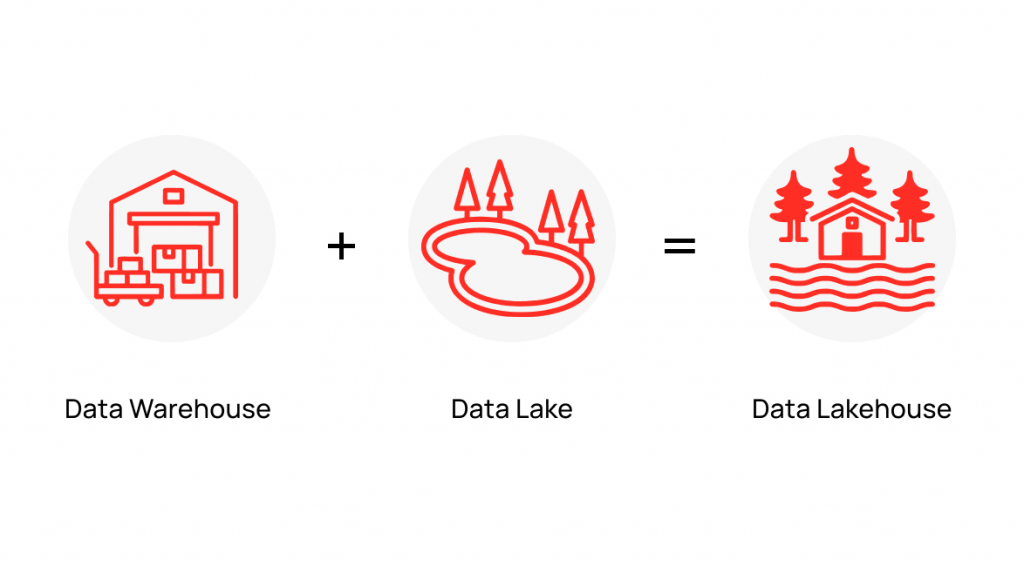

Пожалуй, лучшее решение этой проблеме было предложено в конце 2010-х, когда был разработан подход Data Lakehouse. Он объединил сильные стороны двух миров:

-

надежность и производительность традиционных хранилищ Data Warehouse;

-

доступность и гибкость модели Data Lake, централизованно хранящей большие объемы данных.

Lakehouse позволяет хранить и анализировать любые типы данных в одном месте, используя единый подход к работе с ними. Такая централизация гарантирует, что аналитики, разработчики и специалисты по машинному обучению используют одинаковые данные, без копирования и пересылок. Это уменьшает хаос, ускоряет обработку информации и приближает аналитику к реальному времени.

В 2020-х закрепились такие технологии, как Databricks, Snowflake и Apache Iceberg. Они задали единую структуру, где BI-системы, машинное обучение и инженерия данных больше не конфликтуют, а дополняют друг друга. Компании научились превращать информацию в непрерывный поток решений — от прогнозов продаж до автоматических корректировок кампаний.

Так данные перестали быть тяжелым архивом и стали общим бизнес-языком, на котором разговаривают маркетинг, финансы и продуктовые команды.

Генеративный ИИ: от первых опытов к рабочим инструментам

Когда искусственный интеллект научился не только анализировать, но и создавать, темп цифровой работы резко изменился. Сегодня генеративные модели помогают писать тексты, проектировать интерфейсы, собирать прототипы. Если раньше на крепкий черновик уходил день, то теперь его можно сделать за час.

Развитие генеративного ИИ за последнее десятилетие можно представить как эволюцию от шоу-технологии к рабочему инструменту:

-

2015–2018 — первые эксперименты с языковыми моделями и генерацией изображений. Выглядит эффектно, но остается игрушкой для исследователей.

-

2019–2020 — прорыв: большие языковые и диффузионные модели начинают выдавать осмысленные тексты, код и картинки. ИИ перестает быть демо и становится индустрией.

-

2021–2023 — интеграция в повседневные инструменты: офисные пакеты, CRM-системы, графические редакторы. Появляются плагины, управление контекстом и приватные режимы.

-

С 2024 — ИИ повсюду. Он не заменяет человека, а работает вместе с ним: помогает, подсказывает, правит.

Между идеей и ее воплощением больше нет паузы: генеративный ИИ сразу превращает первые наброски в рабочие версии. Причем за то же время можно проверить не одну, а десяток гипотез. Для бизнеса это возможность проверять идеи быстрее, комплекснее и принимать обоснованные решения.

IoT и цифровые двойники: физический мир под цифровым контролем

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это сеть взаимосвязанных устройств, которые собирают и передают данные о физическом мире: оборудовании, транспорте, помещениях. Задача этой технологии в том, чтобы сделать процессы наблюдаемыми и управляемыми в реальном времени. Датчики измеряют температуру, вибрацию, давление, расход ресурсов, а системы анализируют эти данные, помогая вовремя заметить отклонения и оптимизировать работу. С появлением интернета вещей производственные линии, транспорт, склады, даже бытовые приборы получили «голос» и стали источником данных — самого ценного бизнес-актива.

Первые промышленные внедрения IoT начались в середине 2010-х, когда технологии связи и сенсоры подешевели настолько, что стали применяться массово. Тогда же появились платформы для сбора и визуализации данных, а вместе с ними первые цифровые двойники: виртуальные модели оборудования, отражающие его текущее состояние.

К 2020-м годам интернет вещей вырос в полноценную экосистему. Сейчас IoT-устройства встроены в производственные линии, логистику, энергетику и «умные» здания. Цифровые двойники позволяют моделировать процессы, прогнозировать поломки и управлять ресурсами без выездов на площадку.

Компаниям IoT и цифровые двойники дают возможность видеть то, что раньше нужно было извлекать из отчетов и графиков. Так формируется принципиально новый способ управлять оборудованием и процессами — точно, быстро и на опережение.

Общие тренды: скорость, связность, предсказуемость

За последние десять лет технологии перестали быть инструментом поддержки — они стали пространством, где рождаются решения. Микросервисы сделали продукты гибкими, аналитика связала данные, IoT вывел управление физическим миром на новый уровень, искусственный интеллект ускорил путь от идеи до результата. А продуктовое мышление кардинально изменило сам подход к разработке, превратив IT-команды из подрядчиков в бизнес-партнеров.

Все эти направления объединяет одно: скорость превращения информации в действие. Компании больше не ждут отчетов и релизов, они видят процессы в реальном времени и принимают решения по ходу движения.

Цифровая зрелость теперь измеряется не количеством систем, а тем, насколько быстро бизнес способен меняться вместе с технологиями.

Поделиться материалом