Когда задач в проекте становится слишком много, фокус теряется. Команда активно работает, но вместо движения вперед приходит ощущение бесконечно повторяющегося конвейера.

Вернуть чувство продвижения помогает подход Scope. Он расставляет приоритеты задач в зависимости от их ценности и показывает, где заканчивается полезное действие и начинается шум. Это рабочий способ ограничить объем ради результата, чтобы каждая итерация приносила измеримую пользу и продукту, и команде.

Что такое Scope и зачем он нужен

В контексте управления разработкой под Scope понимают содержание проекта:

-

цели и задачи;

-

ожидаемые результаты;

-

ограничения — бюджет, сроки, технологии и т. д.;

-

критерии оценки полученных результатов;

-

необходимые ресурсы;

-

ключевые элементы продукта.

Еще одна важная функция Scope в том, что он задает границы ответственности. Например, проектная команда отвечает за техническую часть будущего сайта, а за тексты и фотографии для наполнения — нет. Такое разграничение защищает от недопониманий и делает управление проектом прозрачным.

Он задает контекст для принятия решений и фокусирует внимание на том, что действительно создает ценность, а не просто добавляет объем работ.

Чтобы этот фокус не терялся, команда в начале каждого цикла отвечает на три ключевых вопроса:

-

какие гипотезы хотим проверить;

-

какой объем задач для этого нужен;

-

по какой метрике поймем, что сработало.

Чем яснее заданы границы Scope, тем проще команде расставлять приоритеты: какую задачу взять первой, а какую отложить. Такой подход особенно полезен в проектах, где появляются новые направления и пересекаются приоритеты. Он превращает поток идей в управляемую систему, где у каждого шага есть конкретная цель и измеримый результат.

Типичные риски, когда нет Scope

Отсутствие Scope не делает проектные команды слабой, но усложняет прогнозирование. Процессы снаружи выглядят стабильными: задачи двигаются, спринты закрываются. Но внутри постепенно копятся системные перекосы — их легко распознать по следующим сигналам.

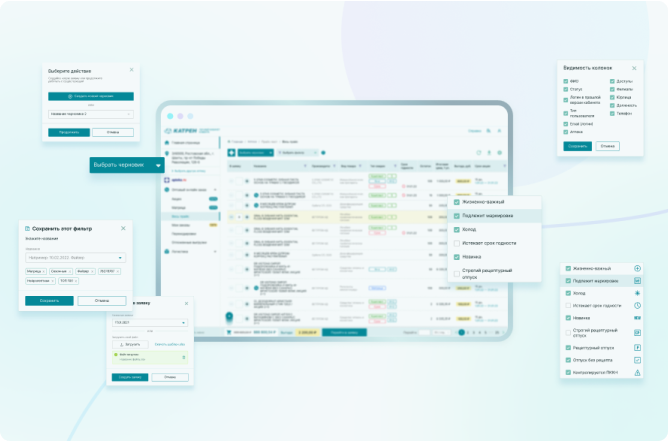

Разрастающийся бэклог

Если в работе нет границ по смыслу и ценности, в бэклог может попадать все подряд: идеи, сырые наброски, срочные просьбы. Список задач растет быстрее, чем его успевают разбирать. Приоритеты становятся размытыми, а решения принимаются по принципу актуальности, а не влияния на цель.

Иллюзия эффективности

Метрика «сколько задач закрыто» подменяет оценку результата. Цифры выглядят убедительно, но влияние на продукт минимально. Без четкой цели статус «Готово» теряет измеримый смысл.

Спринты без результата

Без обозначенного Scope каждая итерация рискует превратиться в замкнутый цикл. Команда ставит задачи, выполняет их, закрывает — а затем все сначала. Нет точки, где можно подвести итоги и зафиксировать смысл сделанного. От этого исчезает ощущение прогресса, постепенно падает мотивация.

Снижение предсказуемости

Когда границы Scope не заданы, изменения в плане вносятся ситуативно. Это приводит к перегрузке и затрудняет прогноз результатов. Трудно объяснять, почему именно эти задачи в работе и как они связаны с целью.

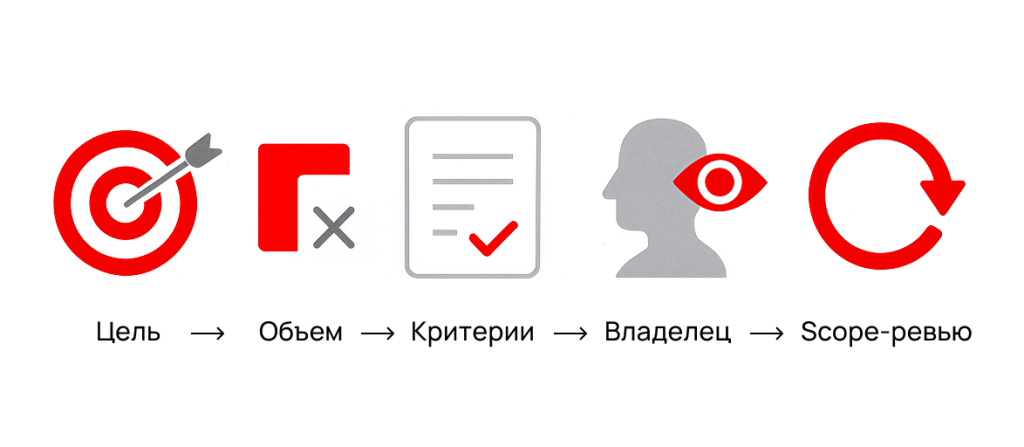

Как формировать рабочий Scope

Чтобы Scope был эффективен, создавать его нужно исходя из больших целей, а не частных задач. Команда должна определить, зачем она начинает следующую итерацию и какой результат работы будет успешным. При таком подходе объем задач превращается из просто списка дел в инструмент проверки гипотез. Рассмотрим, как формировать Scope шаг за шагом.

Определяем цель и гипотезу

Первым делом следует четко сформулировать, какой эффект нужно получить. Не просто «добавить новую функцию», а «проверить, улучшит ли она конверсию в регистрацию на 10 %». Цель должна быть измеримой и понятной всем участникам продуктовой команды, в том числе заказчику.

Ограничиваем объем

При работе со Scope-подходом не следует тянуть в новый цикл работ все, что хоть как-то важно. Важно только то, что напрямую влияет на поставленную цель. Отсечь лишнее помогает простой фильтр: если задача не влияет на метрику текущего Scope, она остается вне фокуса. С таким принципом команда дисциплинирует планирование и точнее держит баланс между скоростью и ценностью.

Определяем критерии завершения

Важная особенность: Scope закрывают не по факту выполнения всех задач, а когда получен ответ на гипотезу. Поэтому нужны четкие критерии готовности. Они помогут остановиться вовремя и перейти к анализу результата, не раздувая итерацию.

Назначаем владельца Scope

Кто-то должен следить за тем, чтобы рамки не расползались. Процессу нужен не формальный, а смысловой координатор, который поможет команде держать цель в фокусе и напомнит, что в приоритете ценность, а не объем. Чаще всего эту роль берет на себя продакт-оунер или тимлид, поскольку они видят связку между задачами, метриками и бизнес-результатом.

Проводим короткое Scope-ревью

Чтобы система работала эффективно, в ней должна быть обратная связь. После завершения цикла команда проводит разбор, что сработало, что нет, что поменять в следующем Scope. Какие решения оказались эффективными, какие — лишними. Такой разбор поможет точнее составлять следующий объем работ и сократить время до результата.

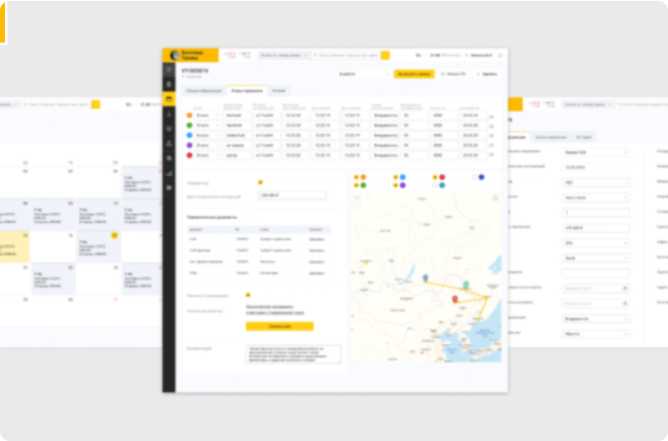

Scope спринта: как задать цель и объем работ на итерацию

Scope отвечает на вопрос «зачем», спринт — на вопрос «когда». Первый определяет цель и смысл, второй задает ритм и границы. Вместе они превращают поток задач в управляемый процесс.

Чтобы связка работала, у каждого спринта должен быть свой Scope в виде конкретной цели и измеримого эффекта. Например, если в Scope задана цель повысить конверсию онбординга, то спринт концентрируется на одной гипотезе: упростить форму регистрации и проверить, даст ли это рост на 10 %.

Как задать Scope спринта:

-

выберите цель, которая напрямую связана с метрикой продукта;

-

включите только те задачи, которые влияюют на эту метрику;

-

определите критерий завершения — не по сроку, а по результату проверки.

Так спринт становится инструментом проверки гипотез и по завершении дает измеримый ответ, а не просто закрытый набор задач.

Как Scope помогает команде сохранять фокус

При правильном использовании Scope возвращает ясность в потоке задач. Команда получает единое пространство работы, в котором каждый участник процесса понимает, зачем он делает конкретное действие и какой результат будет мерилом успеха. Это убирает информационный шум и споры о приоритетах.

Не менее важно и то, что Scope делает работу измеримой. Когда цель и метрика заданы заранее, команда видит, какие действия дали эффект, а какие лишь создавали видимость движения. Такой подход учит анализировать не только результат, но и процесс.

Дополнительное преимущество Scope в том, что он помогает не тонуть в мелких работах и не терять смысл на длинных циклах. Даже небольшой лимит задач с узкой целью формирует привычку завершать начатое и фиксировать выводы. Постепенно это превращается в культуру законченного Scope, когда каждая итерация дает ожидаемый результат и реальный прогресс, даже если объем задач был небольшим.