Рабочая история: как проектировать интерфейсы на основе Job Story

Job Story помогает проектировать интерфейсы, исходя из реального контекста пользователя — где он, что делает и зачем. В статье разбираем, как этот подход работает на практике: от формулировки историй до проверки их качества в процессе разработки.

Чтобы интерфейс продукта был по-настоящему хорошим, недостаточно добавить в него нужные кнопки и правильные цвета. Важнее понимать, что и зачем делает пользователь на экране. Без этого контекста даже идеальная схема перестает работать. Экран выглядит красиво, но не помогает человеку решить задачу.

Вернуть это понимание помогает метод Job Story, буквально «История работы». Он сосредоточен не на личности пользователя, а на его ситуации: что подтолкнуло к использованию продукта, какой результат хочет получить, что может в этом помешать.

В статье рассказываем, как применять Job Story при проектировании интерфейсов, чтобы продукт не просто выглядел продуманно, а действительно помогал людям.

Чем Job Story отличается от User Story

Метод Job Story сформировался внутри концепции Jobs to Be Done, которая помогает понять, зачем человек использует продукт и какого результата ждет. Если коротко, «История работы» — это способ описать не функцию, а реальную ситуацию, в которой находится клиент. Это помогает команде смотреть на задачу глазами пользователя, а не через призму интерфейса или бизнес-логики.

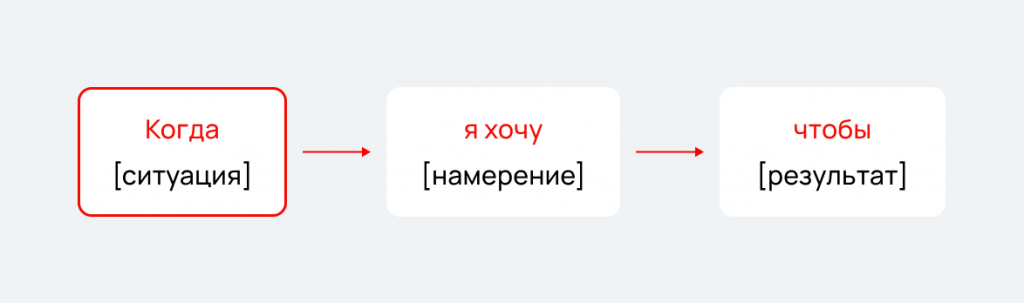

Составляют Job Story по следующей формуле:

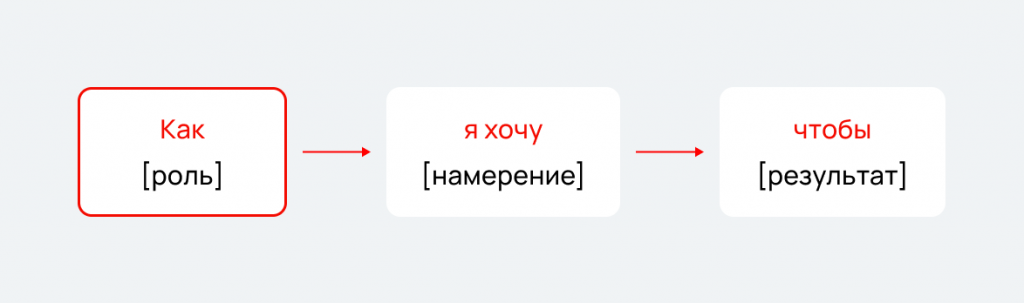

Сравним такой подход с распространенной методикой User Story, которая описывает действие от лица роли:

Главное отличие — в фокусе. Для User Story важнее роль пользователя, тогда как Job Story смотрит на условия, в которых человек действует.

Примеры того, как работают оба подхода:

-

User Story: «Как клиент, я хочу видеть статус заказа, чтобы знать, когда ждать курьера».

-

Job Story: «Когда я собираюсь уйти из дома, я хочу видеть статус доставки, чтобы понять, успею ли получить заказ лично».

Учет контекста особенно полезен в динамичных сценариях: когда человек спешит, стоит в очереди, едет в метро или работает без стабильного соединения. Здесь важнее не то, кто наш пользователь, а в каких условиях он находится именно сейчас. Из этого понимания вырастает понятный и полезный интерфейс.

Расширенный шаблон Job Story для проектирования интерфейсов

Базовая формула Job Story — хорошее начало, но для проектирования интерфейсов ее часто не хватает. Реальный пользователь действует не в идеальных условиях: он спешит, отвлекается, сталкивается с ограничениями среды. Поэтому при составлении рабочей истории к базовой схеме «Когда… я хочу… чтобы…» стоит добавить детали, превращающие формулировку в конкретное руководство:

-

Триггер события. То, что запускает действие. Это может быть уведомление, ошибка, внезапная потребность.

-

Ограничения среды. Это условия, в которых человек использует продукт. Это может быть тип устройства, качество связи, уровень освещенности и т. д.

-

Барьеры и риски. Например, страх потери данных, ошибки при оплате, сомнения в безопасности.

-

Критерии успеха. Следует обозначить признаки того, что пользователь решил свою задачу.

-

Метрика. Нужно выделить показатели, которые команда сможет измерить после релиза: время на действие, процент завершенных сценариев, доля возвратов.

Пример задачи пользователя:

«Когда я еду в метро без доступа к сети, я хочу иметь возможность продолжить оформление заказа позже, чтобы не начинать заново»

Из этой истории вырастают конкретные решения: сохранение данных на устройстве, кнопка «Продолжить позже», индикатор синхронизации и понятная обратная связь о статусе данных.

Как из Job Story рождается интерфейс

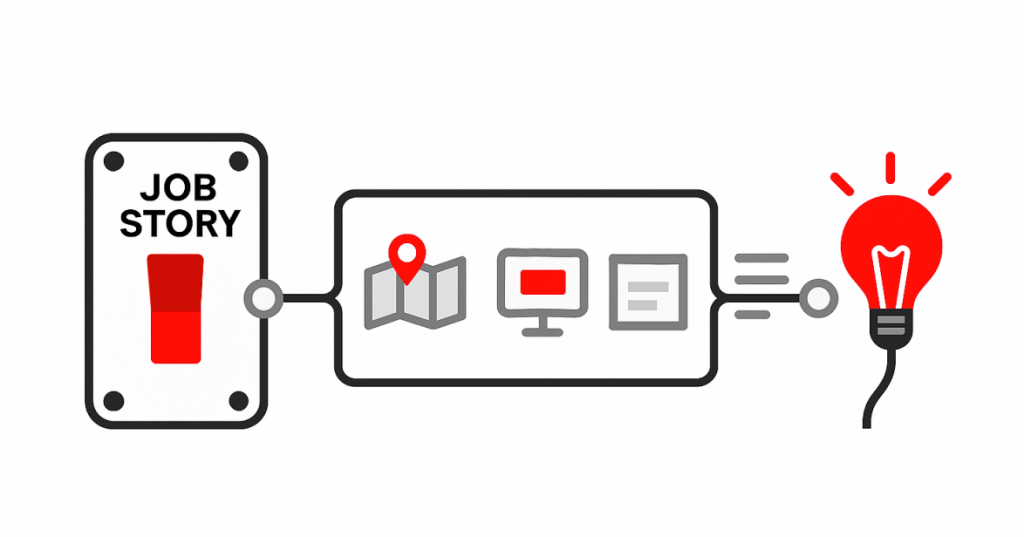

Истории работы можно использовать как точку отсчета, из которой выстраивают весь интерфейс. Каждая история формирует цепочку проектных решений — от сценария до аналитики.

Job Story → карта пользовательских сценариев

Сначала определяют основной путь пользователя и возможные разветвления: что происходит, если он выбирает другой вариант или встречает на своем пути ошибку. Здесь же фиксируют крайние случаи, например, отсутствие сети или неверно введенные данные.

Карта → структура разделов

На этом этапе приходит понимание того, где в продукте живет нужная функция и как человек доходит до нее: через меню, карточку, ссылку или кнопку на главном экране.

Структура → состояния интерфейса

По каждому разделу формируют библиотеку экранов-состояний: загрузка, пустой экран, ошибка, успех, оффлайн-режим. Все возможные варианты нужно продумать заранее, чтобы в ситуациях не по сценарию пользователь понимал, что происходит. Но важно не переборщить. Здесь та же логика, что и у подхода Feature/Product Fit: смысл не в количестве экранов, а в ценности каждого из них для пользователя.

Состояния → интерфейсные подсказки

Когда состояния проработаны, для каждого из них формулируют, что именно видит и слышит человек: короткий текст, подсказку, кнопку действия. Такие советы в интерфейсе должны не просто информировать, а направлять действия пользователя к следующему шагу.

Подсказки → обратная связь и видимость статуса

Человеку важно видеть, что система обрабатывает его запрос. Для этого следует добавить индикатор загрузки, отметку «Готово», таймер или чек-марку. Видимая обратная связь удерживает внимание и помогает сохранять ощущение контроля над процессом.

Доступность и производительность

После того как продуманы сценарии, состояния и обратная связь, важно убедиться, что интерфейс работает одинаково хорошо при разных условиях. Проверяют, удобно ли использовать элементы на экране, легко ли считывается текст, достаточен ли контраст между фоном и кнопками. Оценивают и устойчивость системы: скорость отклика, работа при слабой сети, сохранение данных при сбое.

Аналитические события

Каждая история работы должна получать наглядную метрику. Чтобы выбрать ее, определяют, какие события система отправляет в аналитику и какие показатели нужно отслеживать. Например, долю успешных завершений, среднее время выполнения, количество ошибок.

Пример задачи пользователя:

«Когда я забываю пароль, я хочу быстро восстановить доступ, чтобы оплатить счет без задержек»

Из этой истории вырастает весь сценарий сброса пароля в приложении. На экран входа размещаем кнопку «Забыли пароль?». После нажатия на нее пользователь выбирает способ подтверждения — по SMS или email. В целях безопасности добавляем ограничение по числу попыток и таймер повторной отправки кода. Для поля с email используем локальное сохранение, чтобы в следующий раз не приходилось вводить данные заново. После отправки заявки на восстановление пароля экран показывает индикатор прогресса и короткое подтверждение. Все просто, прозрачно и без лишних шагов.

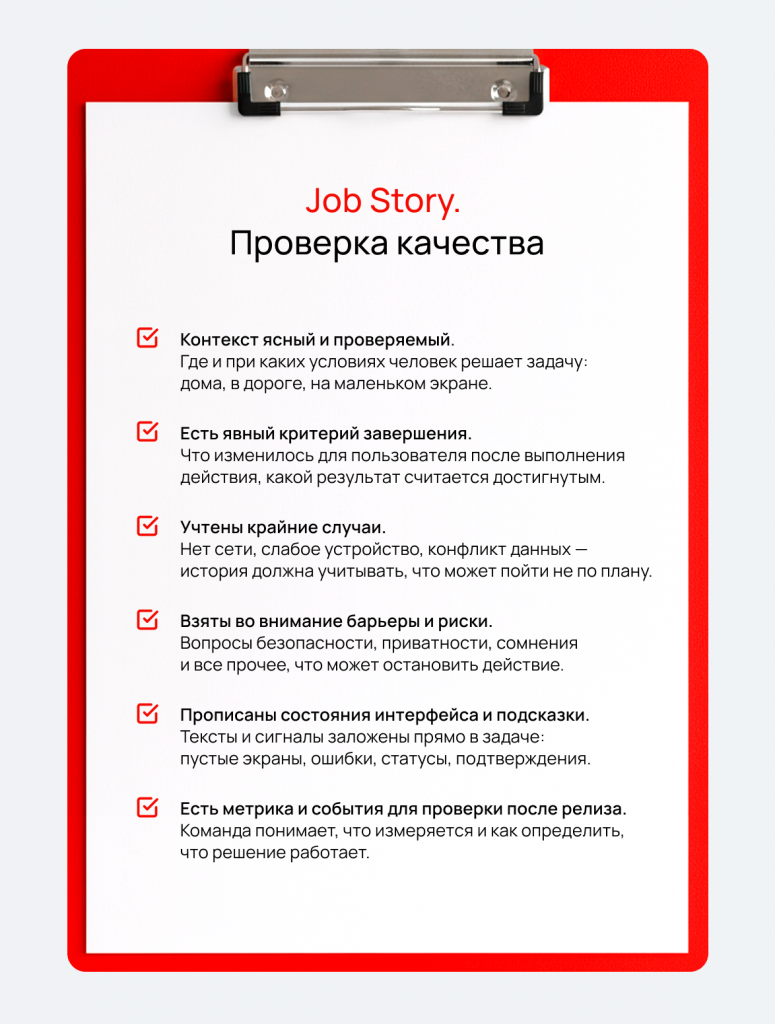

Можно ли брать Job Story в работу: чек-лист качества

Хорошая Job Story должна быть достаточно полной, чтобы дизайнеры UI/UX могли собрать по ней интерфейс без дополнительных уточнений и бесконечных обсуждений. Поэтому перед тем как отправить историю в работу, стоит проверить ее по нескольким простым, но критичным пунктам:

И напоследок короткий тест одним вопросом:

«Если новый дизайнер в команде откроет эту Job Story, сможет ли он собрать интерфейс без созвона с менеджером продукта или аналитиком?»

Если да, история готова к работе.

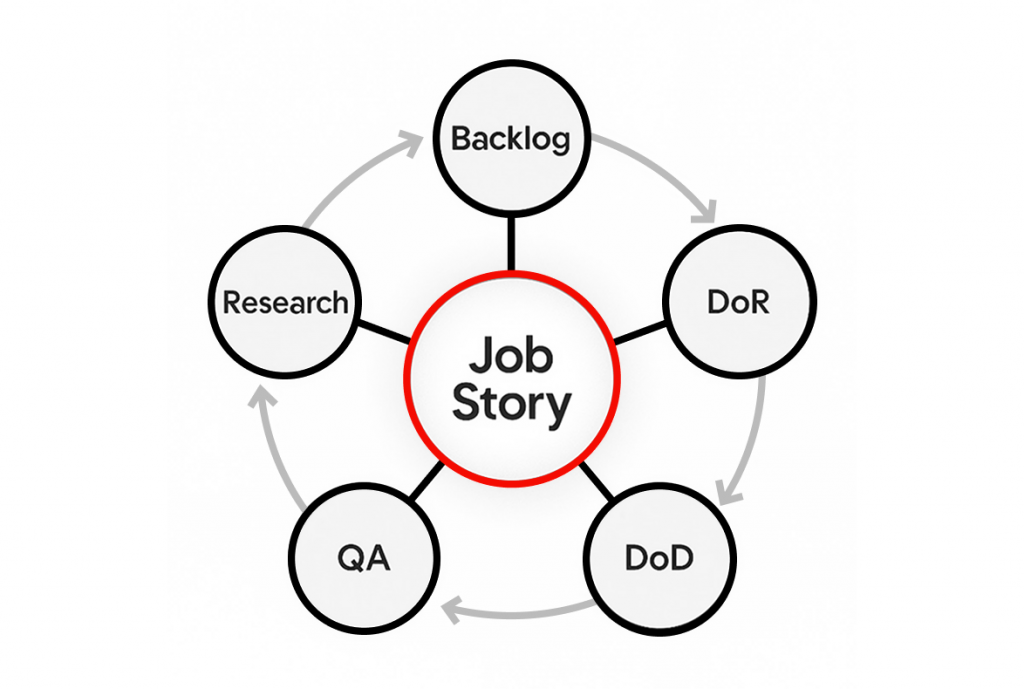

Где живет Job Story в процессе: от бэклога до тестов

Job Story не должна оставаться в стороне от процесса работы над интерфейсом. Она проходит через все этапы от идеи до проверки результата и помогает команде говорить на одном языке. Чтобы это работало, важно правильно встроить историю в поток задач.

Бэклог и спецификация

Бэклог — это общий список, из которого команда берет задачи в работу в очередной спринт. В карточке с Job Story описывают ключевые поля: контекст, состояния интерфейса, тексты, события, метрики. Такой шаблон делает задачу прозрачной, любой член команды видит, что нужно реализовать и при каких условиях.

DoR (Definition of Ready) — критерии готовности

Job Story не должна браться в работу, пока не проверены все важные элементы, описанные в карточке. Это гарантирует, что команда берет в работу действительно готовую задачу, а не сформулированную наполовину.

DoD (Definition of Done) — критерии завершенности

После выполнения задачи проверяют, выполнено ли все, что было задумано. Например, события зафиксированы в аналитике, тексты согласованы, крайние случаи и сценарии для людей с особыми потребностями учтены.

Тестирование качества

При использовании Job Story тестировщики составляют сценарии не по функциям, а по контексту пользователя: что он делает, что видит на экране, что происходит в разных условиях. Такой подход помогает ловить ошибки, которые заметны только при реальном пользовании продуктом.

Исследования и проверки

Когда готов прототип интерфейса, проводят короткие тесты на ясность контекста: понимает ли человек, зачем этот экран, где он находится и что может сделать дальше.

Покажем на уже знакомом примере:

«Когда я забываю пароль, я хочу быстро восстановить доступ, чтобы оплатить счет без задержек»

Эта история сначала попадает с контекстом, сценариями и метрикой в бэклог. На этапе дизайна команда обсуждает состояния интерфейса и тексты сообщений. Далее проверяют, что все элементы готовы (DoR). После реализации тестировщики проходят сценарий глазами пользователя, фиксируют ошибки и отмечают результат в отчете (DoD). В конце аналитик проверяет метрики: сколько людей успешно завершили процесс восстановления.

Как понять, что это сработало: метрики и эксперименты

Важно помнить, что Job Story представляет собой гипотезу о поведении человека. Это не гарантированная модель поведения, а лишь один из возможных вариантов. Пусть и весьма вероятный. Поэтому после того как внедрили решение в интерфейс, нужно проверить, помогает ли оно действительно решить задачу. Для этого используют следующие метрики:

-

Успешность задачи. Какой процент пользователей завершил действие до конца.

-

Время выполнения (time-to-complete). Сколько секунд или минут уходит на выполнение сценария.

-

Отказ на шаге (drop-off). На каком этапе человек чаще всего останавливается.

-

Повторные попытки. Сколько раз человек возвращается к действию, не получив результат с первого раза.

-

Оценка удовлетворенности (CSAT). Короткий вопрос после действия: «Удалось ли решить задачу?» или «Что было неудобно?».

Если речь идет об изменении интерфейса, метрики удобно проверять через A/B-тест: одной части аудитории показывают новую версию, другой — прежнюю.

Если результат не улучшился, не стоит сразу откатывать изменения. Часто проблема глубже: в неверно определенном контексте, пропущенных барьерах или неточной формулировке цели. Достаточно пересмотреть историю, уточнить, где человек находится, что делает и что на самом деле хочет получить.

Поделиться материалом