Представьте: вы год разрабатывали идеальный продукт, оттачивали все нюансы. Но, когда он наконец выходит, оказывается, что конкуренты уже заняли нишу, а пользователи ждут чего-то нового. Избежать такой ситуации помогает метрика Time to Market (TTM) — буквально «Время до выхода на рынок». Она становится тем самым рычагом, который позволяет выводить продукты точно в срок — когда они действительно нужны пользователям.

Что такое Time to Market и почему она так важна?

Time to Market отражает время между началом работы над продуктом и его релизом. Но это не просто счетчик часов, а показатель того, насколько ваша команда умеет адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Если представить продукт как поезд, то TTM — это и скорость движения, и способность вовремя переключать стрелки, когда рельсы уводят в сторону, удлиняя путь к станции «Релиз».

Почему это так критично? По данным McKinsey, компании с отлаженными процессами вывода продуктов сокращают время разработки в 2-3 раза, получая при этом втрое больше шансов на рыночный успех. Секрет в том, чтобы находить баланс между скоростью и качеством, успевая за трендами, но не жертвуя стабильностью продукта.

Продолжая аналогию с поездом, ранний выход на рынок можно представить как билет в первый класс. Пока другие стоят в очереди на перрон, вы уже едете. И получаете три неоспоримых преимущества:

-

Формирование стандартов — рынок начинает играть по вашим правилам. Пользователи привыкают к вашему интерфейсу, логике работы, терминологии. Когда появляются аналоги, их сравнивают с вашим продуктом — эталоном в категории.

-

Эффект притяжения — первыми привлекаете активных пользователей, которые становятся вашими амбассадорами. Их лояльность создает естественный барьер для конкурентов.

-

Право на ошибку — у вас появляется временной запас для правок. Пока другие только запускают первую версию, вы уже дорабатываете продукт на основе реальной обратной связи.

Недаром мы упомянули обратную связь. Пользователи — ваш бесплатный продуктовый консультант, а каждый день задержки релиза — это неполученные отзывы. Facebook когда-то запускал новые функции для 1% пользователей и через сутки уже видел статистику. Такой подход превращает догадки в данные, а риски — в расчетливые шаги.

И помните, что против вас всегда играет невидимый противник — устаревание. Контроль TTM — это радар, который показывает, не превращается ли ваш продукт во «вчерашний день» еще до выхода.

Чем быстрее вы выпускаете продукт, тем больше времени у вас остается на его совершенствование.

TTM переводит энергию команды из субъективных мнений в объективные метрики, из предсказаний — в A/B-тесты, из перфекционизма — в итерации.

Как измерить Time to Market?

Эта метрика — не абстрактное «быстро или медленно». Ее можно разложить на конкретные показатели, которые покажут, где процесс дает сбой.

На верхнем уровне стоит общее время цикла — промежуток от первой идеи до релиза. В идеале нужно замерять чистые рабочие дни. Например, если от ТЗ до запуска прошло 5 месяцев, но 30 % этого времени задачи висели в ожидании согласований — это повод пересмотреть процессы.

Следующий уровень TTM — время на отдельные этапы. Наиболее важны три отрезка:

-

Разработка — сколько дней уходит на превращение спецификации в работающий код.

-

Тестирование — интервал между «первой сборкой» и «готово к продакшену».

-

Развертывание — период от завершения финального тестирования до момента, когда продукт доступен пользователям.

Поясним на практике, какие выводы из этого можно сделать. Если, например, разработка заняла 40 дней, а согласование юридическим отделом — 25, значит, ускорять нужно не написание кода, а бюрократические процедуры.

Подход к замеру TTM может различаться в зависимости от специфики проекта и других нюансов. Джон Картер и Джин Брэдфорд в книге “Innovate Products Faster” советуют начинать отсчет с того момента, когда вы решили воплотить идею в жизнь. Как только сказали: «Делаем!» — включайте секундомер. И останавливайте только тогда, когда первая рабочая версия продукта попадает в руки пользователей.

Картер и Брэдфорд также рекомендуют замерять TTM по каждому этапу. Завершили прототип? Проверьте, укладываетесь ли в сроки. Перешли в стадию тестирования? Снова сверьтесь с метриками.

Это как GPS-навигатор в долгом пути — если своевременно замечать отклонения от маршрута, шанс добраться вовремя значительно выше.

Факторы, влияющие на Time to Market

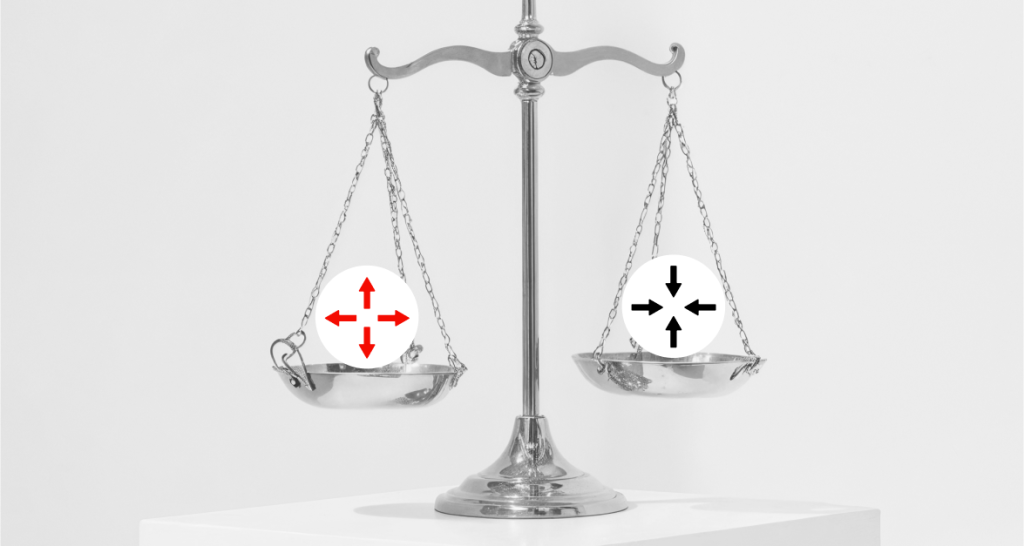

Итоговый TTM — это, прежде всего, результат десятков больших и маленьких решений, которые принимает команда. Но не только в них дело. Скорость вывода продукта на рынок в целом зависит от двух типов факторов: тех, что можно изменить прямо сейчас, и тех, к которым приходится приспосабливаться.

Что зависит от вас:

-

Гибкость процессов. По данным Harvard Business Review Agile-команды выпускают первые версии быстрее приверженцев модели Waterfall, которая устанавливает строгую последовательность выполнения задач.

-

Автоматизация. Там, где тестирование и выкатка происходят синхронно, релизы случаются в разы чаще. Обеспечить такую поточность помогает DevOps и прежде всего практика CI/CD.

-

Четкость распределения ролей. Когда каждый знает, кто за что отвечает, исчезают часы и дни ожидания «пока коллега разберется». Но важно не переборщить: слишком жесткое разграничение тоже опасно.

Что влияет извне:

-

Рынок. Пока вы разрабатываете фичу, пользователи могут полюбить другой формат. Пример: внезапный взлет популярности аудиоконтента и, в частности, подкастов привел к пересмотру дорожных карт многих продуктов.

-

Регуляторы. В финтехе или медицине согласования могут затянуть TTM в разы. Поэтому начинать диалог с контролирующими органами стоит уже на этапе проектирования.

Надежная тактика: работать с тем, что можно изменить, и адаптироваться к тому, что изменить нельзя.

Как сократить Time to Market без потери качества?

Скорость и качество не противники, если подходить к процессу с умом. Вот четыре проверенных способа ускорить выход продукта, сохраняя стабильность.

MVP как философия

Забудьте про идеальный продукт. Первая версия — это минимальный набор функций, который решает одну конкретную боль пользователя. Когда Dropbox запускался, это был просто синхронизатор файлов по принципу «перетащи это сюда» без большинства планируемых возможностей. Но он делал главное — работал без сбоев.

Автоматизация вместо рутины

Ручное развертывание и тестирование — это риск человеческой ошибки и потерянное время. Современные CI/CD-инструменты позволяют сократить эти процессы с часов до минут. А освобожденные часы инженеров можно потратить на улучшение продукта.

Гибкая приоритизация

Метод RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) помогает поймать сразу двух зайцев:

-

отсечь идеи, которые не дают реальной ценности;

-

сфокусироваться на задачах с максимальной отдачей.

Яркий пример — как Spotify радикально изменил подход к разработке. В 2015 году они отказались от релизных вех в пользу «гибких тем». Вместо того чтобы распыляться на 20 мелких улучшений плейлистов, команда сфокусировалась на одной прорывной функции — Discover Weekly. В результате сервис запустился на 3 месяца быстрее запланированного, увеличил вовлеченность на 40 % и стал визитной карточкой бренда.

Межкомандный альянс

Пока разработчики ждут ТЗ от продакт-менеджеров, а маркетологи — финальную сборку для подготовки кампании, драгоценное время расходуется впустую. Решение для экономии времени:

-

еженедельные кросс-функциональные встречи;

-

общие трекеры прогресса;

-

совместное OKR-планирование (Objectives and Key Results).

Важно, чтобы все эти методы работали в связке. Можно сколько угодно автоматизировать процессы, но если команда продолжает спорить о приоритетах — TTM не сократится. Как показывает практика, компании, внедряющие все четыре подхода, ускоряют выход продуктов на 50-65 %.

Ошибки при работе с Time to Market: как не превратить скорость в проблему

Стремление сократить Time to Market иногда напоминает гонку на поврежденном автомобиле — можно первым прийти к финишу, но в каком состоянии? Вот три типичных ошибки, которые сводят на нет преимущества быстрого выхода.

Качество vs. скорость — ложный выбор

Когда релиз превращается в «успеть любой ценой», страдает пользовательский опыт. Яркий пример — история с Google Buzz: сервис запустили в рекордные сроки, но из-за плохо проработанной защиты приватности оказался в центре скандала и в итоге закрылся. Баланс достигается просто: если фича не готова — она не попадает в MVP, какой бы важной она ни казалась.

Игнорирование обратной связи

Ранний запуск ценен возможностью учиться у пользователей. Команда Foursquare потратила годы на развитие чекин-механики, игнорируя данные о падении вовлеченности. Когда они наконец пересмотрели подход, выделив социальный функционал в отдельный продукт Swarm, было уже поздно — рынок захватили конкуренты.

Процессы как бетон

Жесткие консервативные методологии в IT убивают скорость — а она здесь критически важна. Когда в Yahoo! упорно следовали курсу скупки сторонних продуктов, далеко не всегда удачных, продукт все сильнее отставал от Google. И в итоге проиграл битву за глобальное место в сети. Спасение — в адаптивном подходе. Мир IT очень изменчив, и нужно уметь меняться вместе с ним.

Главное же — равновесие. Слишком рьяно избегая этих ошибок, можно впасть в другую крайность — бесконечную доработку.

Time to Market как стратегический приоритет

Time to Market давно перестал быть просто метрикой — это язык, на котором рынок говорит: «Опоздал? Значит, проиграл». Однако спешка без стратегии так же опасна, как и бесконечное откладывание.

Секрет в том, чтобы научиться чувствовать ритм:

-

быстро запускать, но не ломать;

-

анализировать, но не застревать в данных;

-

менять процессы, но не терять стабильность.

Оптимальное значение TTM достигается через непрерывный цикл: измерение → анализ → адаптация. Так эта метрика превращается из простого отчета о сроках в инструмент, который помогает предсказывать и планировать разработку.

Важно учитывать, что для эффективного использования TTM должна быть интегрирована в стратегию продукта наравне с финансовыми и маркетинговыми показателями. Такой подход обеспечивает не просто своевременный выход на рынок, но и долгосрочную жизнеспособность продукта.

Читайте также:

Метрика Полярной звезды или North Star Metric: что это за показатель и для чего он нужен