Короткий цикл — быстрый результат: зачем бизнесу спринты

Большие, неповоротливые задачи ведут себя снежный ком: растут, тормозят проект и забирают энергию у команды. Спринты эффективно решают эту проблему: делят работу на короткие циклы с четкими целями и ощутимыми результатами.

Когда задачи ставят массивными блоками без четкой внутренней структуры, проект неизбежно начинает буксовать. Приоритеты смещаются, зависимые части тянут друг друга, обратная связь приходит слишком поздно. Сказать, через сколько продукт будет готов, трудно. Срабатывает классический принцип: чем крупнее задача, тем сложнее довести ее до конца.

Спринты решают эту проблему просто и эффективно. Большую задачу — например, разработку личного кабинета, — они разбивают на короткие итерации с ясными целями и измеримыми результатами. Вместо расплывчатого горизонта работа приобретает ритм. Это дает стабильность и помогает планировать без избыточного контроля и быстрее получать эффект.

Что такое спринт и как он устроен

Спринт — это короткий рабочий цикл, обычно на одну-две недели, в течение которого команда берет ограниченный объем задач и доводит их до готового состояния. Не частичный прогресс, не «почти сделали», а конкретный, измеримый шаг, который можно показать и использовать.

Идея спринтов пришла из методологии Agile — гибкого подхода к управлению проектами, который делает ставку на итеративность, прозрачность и постоянную обратную связь. Наиболее последовательно этот принцип реализован в рамках Scrum: здесь спринты стали базовым элементом цикла разработки, объединяющим планирование, реализацию и анализ итогов. Сегодня этот формат используют и за пределами чистого Scrum. Он хорошо работает в маркетинге, аналитике, управлении продуктами — везде, где важен ритм и предсказуемость.

Каждый спринт начинают с планирования: выбирают задачи, формулируют цели, согласовывают ожидаемый результат. Далее по ходу работы команда синхронизируется, отслеживает блокеры, корректирует приоритеты. А в конце подводит итоги: что получилось, что стоит улучшить, куда идти дальше.

Преимущества спринтов для заказчика и подрядчика

Спринты работают в интересах обеих сторон проекта. Они убирают неопределенность, делают процесс прозрачным и помогают видеть прогресс. Работа идет именно командно, а не просто в формате «Задача поставлена — придете, когда выполните». Впрочем, плюсы здесь не только обоюдные.

Польза спринтов для заказчика:

-

Прозрачность и предсказуемость. В конце каждой итерации команда формирует отчет — можно увидеть прогресс, понять, на какой этап вышел проект и как расходуют бюджет.

-

Контроль без микроменеджмента. Не нужно быть в продукте 24/7: заказчик получает регулярные обновления и демо по итогам спринта. Все возникающие вопросы решают в реальном времени, а не на финише проекта.

-

Гибкость решений. Если приоритеты меняются, их можно скорректировать уже в следующем цикле, не ломая весь план. Это снижает риск дорогостоящих переделок и помогает быстрее реагировать на внешние изменения.

-

Быстрая отдача. Итог каждой итерации можно использовать сразу — для тестирования, демонстрации инвесторам, запуска частичных функций. Бизнес получает пользу не в конце, а по ходу проекта.

-

Управляемая экономика проекта. Итерационный формат дает возможность каждые 1–2 недели решать, куда направить ресурсы и что поставить на паузу. Это снижает риск растраты ресурсов на неокупаемые задачи.

Польза спринтов для команды продукта

-

Четкий фокус. Фиксированный список задач и короткий горизонт снимают перегрузку. Команда концентрирует внимание на конкретной цели, а не тонет в бесконечном списке задач.

-

Реалистичное планирование. Спринт помогает точнее оценивать трудозатраты и риски. Команда видит реальные скорости работы и может планировать без иллюзий.

-

Постоянная обратная связь. Регулярные демо и обсуждения позволяют рано замечать недочеты и уточнять требования, не теряя недели на доработки.

-

Повышение вовлеченности. Каждый участник видит, как его вклад влияет на достижение общей цели. Это создает чувство динамики и мотивацию идти дальше.

В итоге спринты выстраивают здоровый баланс интересов: заказчик получает прозрачность и контроль, подрядчик — ритм и управляемость. Вместе это превращает разработку в последовательный и предсказуемый процесс.

Читайте также: Заказная разработка: как выстроить работу с подрядчиком

Как спринты оптимизируют сроки

Ключевой эффект использования спринтов — устойчивый темп. Фиксированные итерации задают ритм, при котором результат получают стабильно и предсказуемо.

Важно и то, что спринты помогают держать фокус. Когда команда работает над ограниченным набором задач, не нужно постоянно переключаться между направлениями. Меньше потерь на перестроение контекста — больше времени на реальную работу.

Развивать высокий рабочий темп помогает также оперативная обратная связь. Команда быстро получает реакцию на выполненную часть работы, а заказчик — понимание, что проект идет в правильном направлении. Если гипотеза не сработала, это понятно уже в пределах итерации, и правки вносят сразу — без затяжных переделок.

Еще одно преимущество — предсказуемость. Фиксированные интервалы задают измеримую единицу времени, которая вмещает понятный перечень задач. Команда видит границы цикла и может планировать нагрузку, а менеджеры — синхронизировать релизы с другими процессами: маркетингом, аналитикой, тестированием.

Наконец, спринты дают встроенный механизм контроля рисков. Регулярные демо и ретроспективы позволяют вовремя замечать узкие места и корректировать курс, пока проблема не разрослась.

Разумеется, не всегда такая структура обязательна. Если проект представляет собой непрерывный поток однотипных задач, подойдет подход Kanban — для него важнее стабильность потока, чем ритм итераций. Но когда нужен темп, контроль сроков и ощутимый результат каждые пару недель, спринты становятся надежным инструментом.

Читайте также: Kanban или Scrum: в чем отличие и как работает? Наш опыт

Как спринты живут в практике: от планирования до анализа итогов

Длительность спринтов, как указано в Scrum Guide, может составлять до 1 месяца. На практике продолжительность подбирают под задачу: где-то удобны короткие недельные итерации, где-то нужны более протяженные циклы. Все зависит от состава команды, сложности продукта и частоты релизов. Главное — понятная структура и измеримый итог.

Планирование

Спринт начинают с постановки цели и выбора ограниченного набора задач. Важно зафиксировать не только что нужно сделать, но и зачем, какой результат команда ожидает. Чем точнее задать фокус на входе, тем более предсказуемым будет движение на всем протяжении цикла.

Реализация

В течение спринта команда работает сериями коротких итераций — с регулярными встречами и промежуточными релизами. Такой формат помогает держать высокий темп, быстро устранять блокеры и собирать обратную связь уже по ходу спринта. Это снижает риск накопить ошибки к его завершению.

Релиз

В финале спринта команда показывает готовый результат — часть продукта, которую можно протестировать, внедрить или показать заказчику. Это не формальный отчет по процессу, а конкретная ценность, которую получает бизнес.

Ретроспектива

После релиза команда анализирует прошедший цикл: что сработало хорошо, где были задержки, что стоит закрепить как практику. Эти короткие разборы делают улучшения частью системы, а не разовыми вспышками энтузиазма.

Такой формат позволяет команде двигаться ритмично и предсказуемо, а проекту расти без срывов и неожиданных пауз. Каждый спринт становится не просто единицей времени, а завершенным шагом вперед.

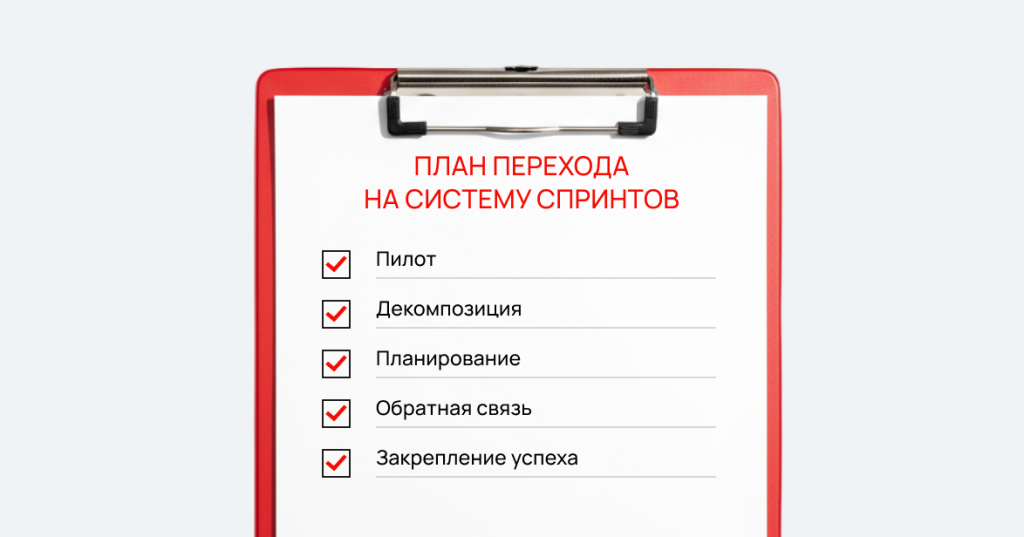

Как перейти на спринты: рабочий шаблон

Спринты давно вышли за рамки IT-сферы. Если в вашем бизнесе нужна ритмичность и предсказуемость, обратите внимание на этот подход. Хорошая новость в том, что переход на работу по спринтам не требует глобальной перестройки процессов. Делимся универсальной схемой внедрения, которую вы можете адаптировать под свои бизнес-процессы.

Запустите пилотный проект

Выделите одну команду и две недели на тестовый цикл. Это возможность проверить новый формат без рисков для сроков и бюджета. После пилота проще оценить, какие элементы прижились, а какие стоит адаптировать.

Декомпозируйте задачи

Разбейте крупные блоки на небольшие, выполнимые за неделю элементы. Такой уровень детализации помогает точнее оценивать трудоемкость и видеть прогресс. Если задача не помещается в спринт, она все еще слишком велика.

Читайте также: Декомпозиция в IT: как избежать хаоса в разработке

Сделайте простое планирование

Для старта достаточно одной общей цели и 3–5 ключевых точек, которые покажут движение к ней. Не перегружайте процесс деталями. Вначале важно выработать ритм, а не идеальный шаблон.

Внедрите обратную связь

После каждой итерации проведите короткое демо и ретроспективу. Покажите результат, обсудите, что помогло и что мешало. Такие регулярные разборы позволяют улучшать процесс постепенно, без резких поворотов.

Закрепите удачные решения и масштабируйте

Через два-три цикла станет ясно, какие практики работают именно у вас. Сохраните их, распространите на соседние команды и двигайтесь дальше. Так спринты органично войдут в вашу систему работы, не ломая ее, а усиливая.

Поделиться материалом