Интернет-реклама может приносить клики, заявки и видимую активность — но этого мало, чтобы считать ее эффективной. Важно не то, сколько людей кликнуло, а во что эти клики превращаются. Где деньги приумножаются, а где просто растворяются по дороге.

Чтобы понять, на каких этапах теряются рекламные бюджеты, свяжите в одну линию путь от клика до прибыли. Для этого нужно выбрать правильные метрики и научиться смотреть на них в совокупности.

Ниже разберем, какие метрики лучше всего отражают эффективность рекламы, как работать с ними. А также покажем, как превратить их в действия с измеримым результатом.

Как оценить эффективность рекламы

Когда кампания запущена, метрик становится слишком много. В отчетах десятки графиков, конверсии дробятся по каналам, а общий результат все равно неочевиден. Можно неделями смотреть на цифры и так и не понять, работает ли реклама на прибыль.

Часто проблема не в данных, а в том, какие именно показатели считаются ключевыми. Поверхностные цифры — охваты, показы, клики — создают ощущение движения, но не объясняют, где теряются клиенты и почему деньги не возвращаются.

Чтобы получить честную картину, нужно перейти от внешних метрик к тем, что отражают бизнес-результат. Здесь есть три опорные точки:

-

CTR — Click-Through Rate, показатель кликабельности рекламы;

- CPL — Cost Per Lead, показывает реальную стоимость лида;

-

CAC — Customer Acquisition Cost, отражает цену привлеченного клиента.

По такой базе можно логично сравнивать каналы. Например, один дает высокий CTR — значит, креатив попадает в интерес ЦА. Но с лендинга посетители уходят. Другой канал снижает CPL за счет объема заявок, но половина лидов не доходит до сделки. Третий канал стабильно приводит лиды, но CAC у него превышает маржу.

На каждом этапе вроде бы все работает, но прибыль теряется где-то между показателями. Поэтому смотрите на метрики в связке, от клика к лиду и дальше к клиенту. Но до того как выстраивать такую цепочку, нужно понять логику расчета каждого показателя в отдельности.

CTR: внимание без конверсии ничего не стоит

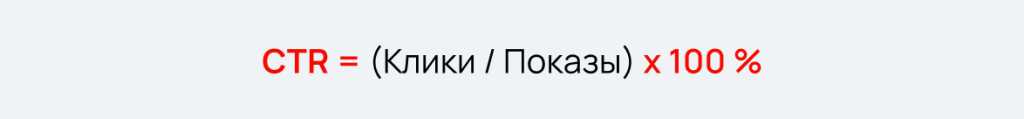

CTR (Click-Through Rate) — первая метрика, на которую обычно смотрят после запуска кампании. Этот показатель рассчитывается по формуле:

Например, если с 1000 показов вы получили 30 кликов, то CTR будет составлять (30 / 1000) х 100 % = 3 %.

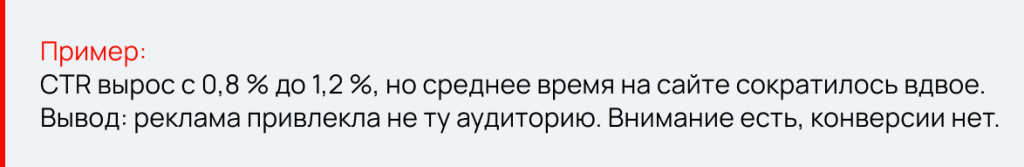

Высокий процент кликов может означать, что вы точно попали в интерес аудитории. Но не всегда так: если реклама чересчур провокационная и люди кликают из любопытства, то высокий CTR не будет эффективным.

CTR не следует переоценивать. Нередко эффективность кампании оценивают только по проценту кликов, не учитывая то, что происходит после перехода. Картина получается необъективной. Еще одна частая проблема — так называемая усталость креативов, когда CTR падает неделями, но кампанию продолжают крутить, не обновляя материалы. Добавим сюда и неправильное сравнение данных: результаты из разных сетей и форматов считают равными, хотя механика показа и поведение аудитории там существенно различаются.

Как правильно действовать:

-

Обновлять креативы каждые 1–2 недели, если частота показов превышает 4–5 на пользователя.

-

Проводить A/B-тесты точечных изменений — заголовка, оффера, визуала.

-

Оценивать не только CTR, но и пост-кликовое поведение — время на странице, bounce rate, клики по CTA. Это показывает, насколько релевантен переход.

-

Учитывать специфику кампании — в узких нишах или при работе на узнаваемость низкая кликабельность далеко не всегда означает проблему.

Помните, что CTR важен, но он выдает лишь сигнал. Дальше нужно смотреть, во сколько обходится контакт.

CPL: низкая цена лида — не всегда выгода

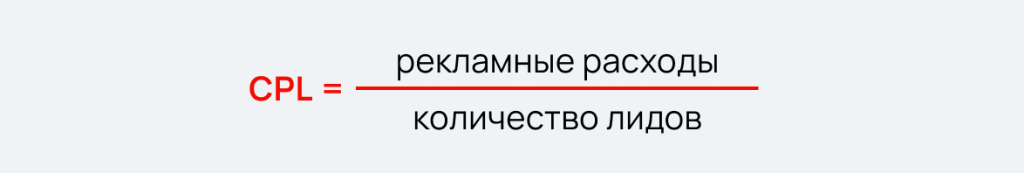

CPL (Cost Per Lead) отражает отношение всех затрат на рекламу к числу полученных лидов:

Например, если вы потратили на рекламу 50 000 рублей и получили 75 заявок, то стоимость каждой из них составляет 667 рублей.

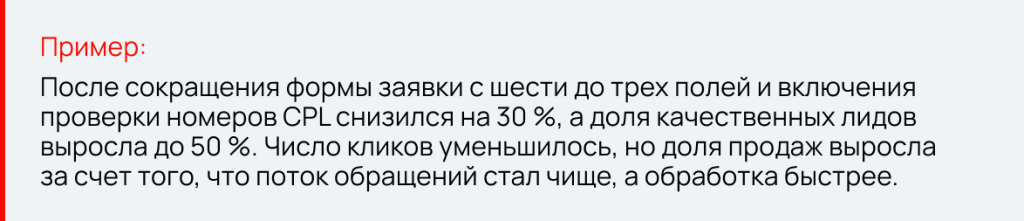

На уровне CPL главное не количество заявок, а их качество. Поток дешевых обращений еще не значит, что реклама работает: иногда низкая цена лида маскирует низкую ценность приходящей аудитории.

Многие компании считают все заявки лидами, не фильтруя спам и дубли. Из-за этого показатели выглядят отлично, пока отдел продаж не сталкивается с реальностью. Еще одна типичная ловушка — сравнивать CPL без учета типа лидов. MQL (Marketing Qualified Lead, маркетинговые лиды) и SQL (Sales Qualified Lead, лиды продаж) не равны: первый просто проявил интерес, второй готов к диалогу. Наконец, часто забывают, что дешевый лид может обернуться дорогой продажей. Особенно если заявка попадает в работу с задержкой и теряет актуальность.

Как оптимизировать работу с CPL:

-

Очищать поток заявок автоматической валидацией телефонов и e-mail.

-

Делить лиды по стадиям (MQL, SQL) и считать CPL отдельно для каждой группы — так будет видна реальная эффективность каналов.

-

Следить за скоростью обработки заявок — время отклика напрямую влияет на конверсию и итоговую стоимость привлечения.

Цена лида — лишь середина пути. Дальше важно посчитать, сколько из этих лидов превращаются в клиентов и во что обходится каждый из них.

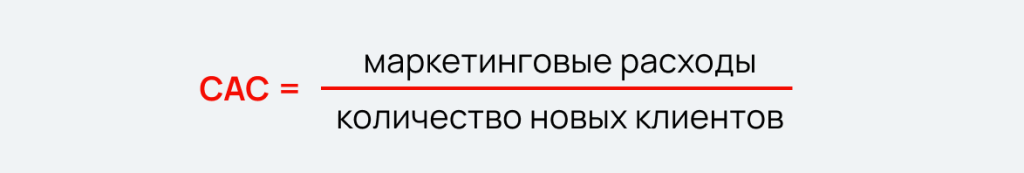

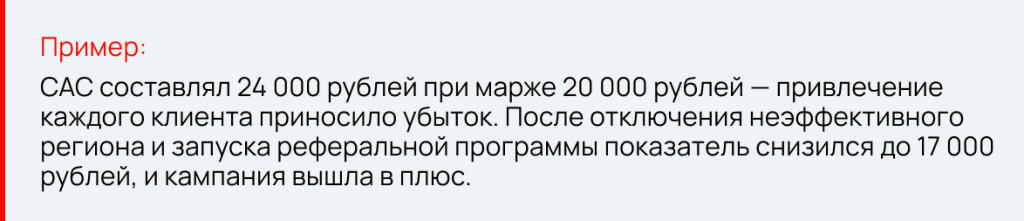

CAC: цена клиента показывает реальную экономику

CAC (Customer Acquisition Cost) показывает, во сколько бизнесу обходится один новый клиент. Формула расчета:

Если за месяц компания потратила на маркетинг 600 000 рублей и получила 100 клиентов, CAC составляет 6 000 рублей. Это и есть стоимость привлечения одного платящего покупателя.

Ключевое правило, которым часто пренебрегают: в формуле расчета должны учитываться все расходы на кампанию. Не только рекламный бюджет, но и продакшн, агентские комиссии, подписки на инструменты, частично зарплаты маркетологов и менеджеров. Если ограничиться медиабюджетом, цифра получится далекой от реальности.

Не меньше искажают результат и другие упрощения: когда не различают новых и повторных клиентов или берут слишком короткий период атрибуции — то есть учитывают только тех, кто купил сразу после клика. В B2B, где цикл сделки может длиться месяцы, это особенно критично.

Как считать CAC объективно:

-

Собирать все траты по каналам в единую базу и регулярно ее обновлять.

-

Сравнивать CAC с маржинальной прибылью, а не с оборотом. Это покажет, приносит ли кампания чистый доход.

-

Учитывать период окупаемости (payback) — сколько времени нужно, чтобы доход от клиента покрыл затраты на его привлечение.

CAC — это зеркало реальной экономики маркетинга. Чем честнее вы его считаете, тем точнее понимаете, где реклама действительно зарабатывает.

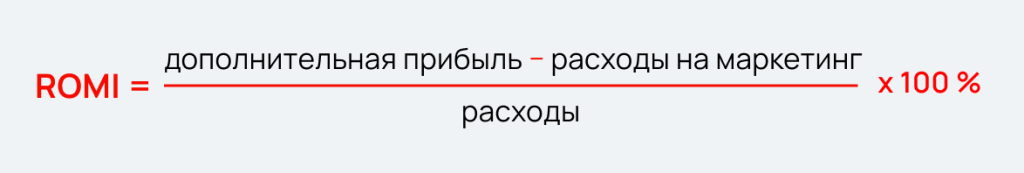

ROMI: связующее звено между метриками и прибылью

Можно иметь высокую кликабельность рекламы, низкую стоимость лидов и клиентов — и все равно работать в минус. Реальную эффективность продвижения показывает метрика ROMI (Return on Marketing Investment). Она объединяет CTR, CPL и CAC и отвечает на главный вопрос: окупаются ли вложения в маркетинг? А заодно помогает понять, какие каналы действительно работают.

Формула расчета:

Если кампания принесла 300 000 рублей дополнительной прибыли при затратах в 100 000 рублей, то ROMI = 200 %. То есть каждые 100 рублей маркетингового бюджета дали 200 рублей чистого дохода.

Чтобы ROMI отражал реальность, следует:

-

Считать прирост прибыли, а не общие продажи.

-

Учитывать возвраты и задержку платежей. Особенно важно это в e-commerce и подписочных моделях.

-

Измерять ROMI отдельно по каждому каналу, продукту и сегменту. В противном случае сильные результаты скроют слабые.

ROMI превращает метрики из отчетности в инструмент принятия решений о том, что делать с тем или иным каналом: масштабировать, перестраивать или останавливать. Если ROMI канала больше 100 %, то сюда стоит вкладывать больше. Активности с ROMI от 0 до 100 % нужно оптимизировать. А если значение отрицательное, то такое направление лучше закрыть.

Как связать все метрики в одну систему

Чтобы видеть полную картину, выстраивайте метрики в цепочку от привлечения внимания до финальной окупаемости. Разрыв на любом этапе означает утечку бюджета.

Анализируя метрики в такой связке, вы точно определяете проблемный узел в воронке и можете исправлять ситуацию прицельно.

Как превратить цифры в действия

Сами по себе данные метрик — лишь шум. Без заранее установленных правил принятия решений вы будете постоянно находиться в реакции на данные, а не в управлении ими.

Масштабируйте кампанию, если ROMI > 100 % и payback < 90 дней

Такое сочетание факторов говорит, что канал не просто окупается, но и делает это быстро, генерируя свободный денежный поток. Чтобы получить еще больше эффекта, увеличивайте бюджет, расширяйте аудиторию в рамках этого же канала, повторяйте успешные гипотезы. Это зона роста, и ее нужно использовать по максимуму, пока не исчерпается потенциал.

Пересобирайте гипотезу, если CAC превышает маржу

Если цена привлечения клиента съедает вашу прибыль, то чем больше вы тратите, тем больше теряете. Вместо того чтобы точечно чинить такие кампании, нужно честно ответить на вопросы:

-

Верно ли определен портрет целевого клиента?

-

Правильный ли используется канал?

-

Объективно ли ценностное предложение?

Тут нужно не оптимизировать, а заново выстраивать всю воронку.

Тестируйте новое, но в рамках 10 % бюджета

Даже самый успешный канал не будет вечным. Чтобы избежать стагнации, постоянно ищите новые точки роста. Однако делать это нужно дисциплинированно. Выделите под тесты фиксированную часть бюджета (например, 10 %) и рассматривайте ее как инвестиции в НИОКР. Тестируйте новые креативы, неосвоенные площадки, гипотезы по аудиториям. Так вы сможете вводить новые подходы, не ставя под удар уже работающую модель.

Свяжите каждую метрику в вашей отчетности с конкретным управленческим шагом. CTR упал — запускаем A/B-тест. CPL вырос — проверяем качество лидов и скорость их обработки. Такой подход превращает данные из инструмента отчетности в инструмент управления прибылью.

Важен комплексный подход

Не стоит улучшать CTR ради эффектных графиков или гнаться за низким CPL только для красивых цифр в отчетах. По-настоящему эффективная реклама начинается тогда, когда вы перестаете оптимизировать разрозненные показатели и начинаете управлять единой системой от клика до окупаемости инвестиций. Такой целостный подход превращает маркетинг из статьи расходов в стабильный источник дохода.

Читайте также:

8 ключевых метрик продукта: что и зачем считать

Метрики мобильных приложений: что измерять и как считать