Представьте, что вам нужно построить дом. Вы находите подрядчика, и он говорит: «Отлично, я примерно представляю, что нужно делать, поэтому уже завтра начинаем рыть котлован». Без предварительной подготовки, без схем и чертежей. Согласились бы вы на такие условия? Скорее всего, нет.

В веб-разработке декомпозиция — это и есть процесс создания этих самых чертежей. Он превращает вашу идею в подробный план из понятных и управляемых частей. Если проигнорировать этот этап, разработка гарантированно столкнется с хаосом, срывами сроков и непредвиденными затратами.

Почему «сделать сайт» — это не задача

Заявка «хочу интернет-магазин» звучит для разработчика так же, как для архитектора — «хочу многоэтажный дом». Это отправная точка, но никак не инструкция к действию. Потому что за каждым таким высокоуровневым желанием скрывается целый мир деталей, решений и подводных камней.

Возьмем, казалось бы, очевидный модуль: личный кабинет. С точки зрения заказчика это единое целое, место, где пользователь управляет своими данными. Для разработчика же это не задача, а целое дерево взаимосвязанных процессов. Для разработки одной только базовой версии личного кабинета нужно как минимум:

-

Продумать механизм регистрации и авторизации: через пароль, соцсети, SMS и т. д. Параллельно выбрать путь восстановления доступа.

-

Спроектировать профиль. Какие данные пользователь должен будет указать о себе? Нужна ли возможность редактировать их? Как обеспечить верификацию email или телефона?

-

Реализовать историю заказов. Продумать ее внешний вид, добавить нужные функции и фильтры.

-

Настроить подписки: на рассылку новостей, уведомления о статусе заказа, промо-акции. И проработать сценарии управления подписками.

Без тщательной декомпозиции оценка работ превращается в гадание на кофейной гуще. Вы получите либо завышенную цену со слабой аргументацией, либо заниженную, что гарантированно приведет к последующему превышению бюджета и срыву сроков.

Декомпозиция же заменяет предположения точным расчетом, переводя проект из разряда «черного ящика» в категорию понятных и управляемых процессов.

Как создается тот самый план: раскладываем процесс по полочкам

Превратить цельную идею в понятный и пригодный к реализации план помогает строгая рабочая методика, в которой у каждого члена команды своя роль. Проектный менеджер выступает дирижером, держа в фокусе общее видение и сроки. Аналитик погружается в требования, выявляя скрытые потребности и противоречия. Техлид оценивает реализуемость и предлагает оптимальные архитектурные решения. Дизайнер прорабатывает пользовательские сценарии, чтобы интерфейс был не просто красивым, а работающим. В результате их совместной работы и получается декомпозиция.

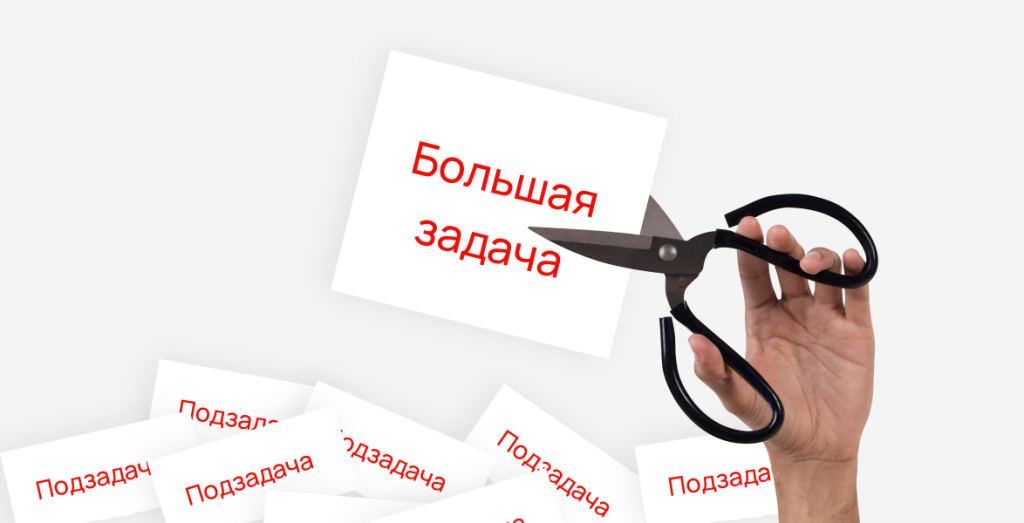

Сам же процесс декомпозиции напоминает матрешку: базовую задачу последовательно дробят на более мелкие и управляемые части:

-

Начинаем с крупных блоков-эпиков. «Оформление заказа», «Личный кабинет», «Интеграция с CRM» и т. д. — это те киты, на которых держится весь продукт.

-

Каждый блок разбираем на сценарии и экраны. Что конкретно делает пользователь, чтобы достичь цели? Например, сценарий «Оплата заказа» включает такие действия, как выбор способа оплаты, ввод данных, подтверждение, переход на страницу благодарности за заказ. Для каждого шага проектируем отдельный экран.

-

Каждый экран раскладываем на конкретные задачи — например, реализовать форму ввода данных банковской карты, интегрировать API платежного шлюза, настроить показ анимации загрузки. Именно на этом уровне в игру вступает разработчик.

Чтобы ответить на него, мы переводим каждое «хочу» в плоскость практической реализации. Несколько примеров, как это работает:

-

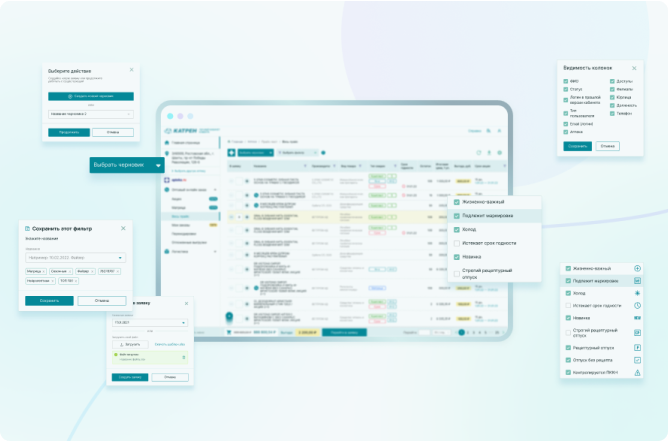

Данные в панели администратора. Вы хотите, чтобы контент-менеджер мог сам менять баннеры на главной через админку. Для этого следует решить, кто и как будет их загружать, понадобится ли для этого нестандартное поле в интерфейсе. Кроме того, нужно продумать, как обеспечить оптимальный размер и формат изображений, чтобы не пострадала скорость загрузки сайта.

-

Динамические расчеты. Вам на сайте нужен калькулятор стоимости доставки или функция расчета цены в зависимости от комплектации товара. Чтобы реализовать такую функцию, нужно определиться, где будет храниться логика расчетов, как часто могут меняться правила. Потребуется разработать гибкую систему с массой параметров, а не просто прописать формулу в коде.

-

Интеграции. Заказчик хочет, чтобы заказы из сайта автоматически отражались в 1С. Выполнимо, но сначала нужно выяснить детали. Есть ли у 1С готовое API? Насколько оно стабильно и подробно описано? Отсутствие понимания таких аспектов создает прямой риск срыва сроков и увеличения бюджета, что необходимо закладывать в план.

Именно на этапе декомпозиции мы находим такие «подводные камни» — вопросы, которые кажутся мелкими, но рискуют привести к задержкам релизов и превышению бюджета. Поэтому лучше сразу задать неудобные вопросы и докопаться до истины, чтобы избежать дорогих проблем на этапе разработки.

Измеримая выгода: в чем польза декомпозиции для заказчика

Итак, после того как все «хочу» трансформировались в четкий план с ответами на вопросы «как?», заказчик получает на руки реальные и измеримые преимущества. Ценность декомпозиции не в самом документе, а в конкретных бизнес-выгодах, которые он предоставляет.

Подробная калькуляция и предсказуемые сроки вместо одной пугающей и абстрактной суммы. Пока проект не разобран на детальные пласты работ, его стоимость можно оценить лишь приблизительно. Декомпозиция же дает подробный перечень задач, позволяет посчитать трудозатраты по каждой из них и составить детальную смету. Так вы видите не только из чего именно складывается итоговая стоимость продукта, но и как она распределяется по этапам работы. Значит, и планировать бюджет вы можете более гибко.

Отсюда вытекает полная прозрачность и ощущение контроля. Подробный план-график, он же дорожная карта, становится единым ориентиром для всех участников процесса. Вы всегда видите, на каком этапе проект сейчас, какие задачи решаются на этой неделе и что будет готово к следующему спринту. Исчезает тревожное чувство, что деньги уходят, но непонятно, когда ждать результата.

Главная же ценность декомпозиции для заказчика продукта — минимизация рисков. Львиную долю потенциальных сложностей и недопониманий можно выявить и обезвредить еще на этом этапе. Гораздо дешевле и быстрее поменять пункт в техническом задании, чем переделывать готовый код. Это как найти слабину в фундаменте до начала стройки, а не после того, как уже возвели все стены. Если проводить аналогию дальше, то декомпозиция — это и архитектурный план, и смета, и проба грунта одновременно.

Наконец, декомпозиция формирует общее видение продукта. И заказчик, и вся продуктовая команда видят один и тот же план действий. Это сводит к минимуму возможность разночтений в требованиях. Значит, и ожидания результата у всех сторон процесса будут одинаковыми.

Без декомпозиции можно, но не нужно

Как мы показали, декомпозиция — это не бюрократическая формальность, а основа управляемой и предсказуемой разработки. Она позволяет проработать риски до того, как они смогут проявиться, и становится стратегическим активом, предоставляя полный контроль над стоимостью и реализацией проекта.

Решение отказаться от этого этапа обернется ложной экономией. В таком случае вы буквально участвуете в лотерее, где главный приз — вышедший из-под контроля бюджет и безнадежно сорванные дедлайны. В противовес этому готовый план работ как итог декомпозиции становится вашим главным инструментом контроля. И отказываться от него точно не стоит.

Читайте по теме: