API для бизнеса: как превратить технический инструмент в точку роста

От удобной оплаты до аналитики — за многими привычными функциями продуктов стоят API. Рассказываем, как они работают на бизнес и где компании чаще всего спотыкаются.

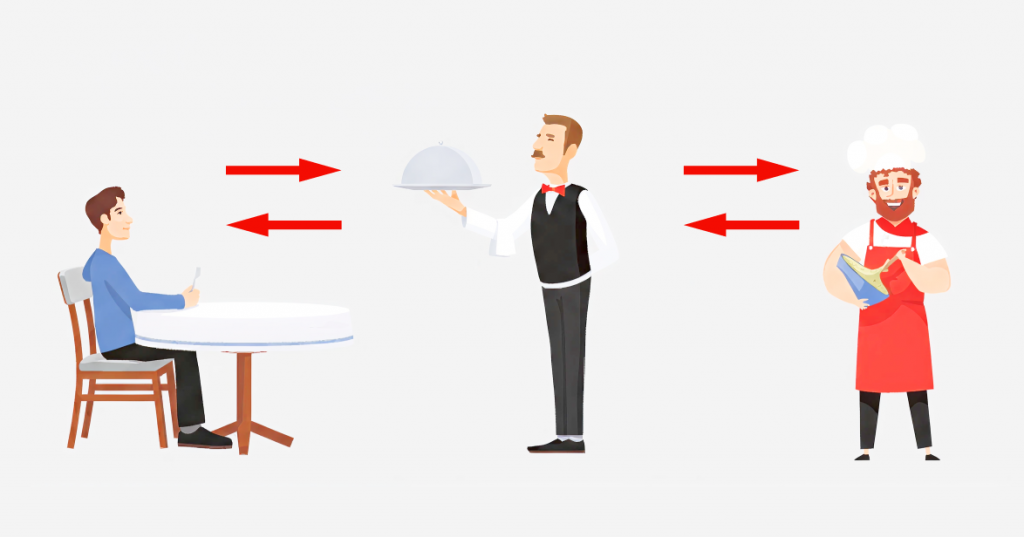

Представьте ресторан. Посетитель хочет заказать блюдо, но не идет сам на кухню, а обращается к официанту. Тот принимает заказ, передает его повару и возвращает готовое блюдо. В мире цифровых сервисов роль такого официанта играет интерфейс API. Он принимает запрос от одной системы, переводит его в понятный формат для другой и возвращает результат.

При грамотном подходе API становится мощным инструментом роста: ускоряет вывод новых функций, упрощает интеграции, помогает масштабировать продукты. Ниже разберем, как смотреть на API глазами бизнеса, какие ошибки обходятся дорого, как превратить интерфейс в опору для развития.

Что такое API и где он живет в бизнесе

API (Application Programming Interface) — это понятный набор правил, по которым одна система может обращаться к другой и получать нужные данные или функции. С его помощью сервисы взаимодействуют между собой как единое целое, без ручных вмешательств и в целом без лишних действий.

Примеры API мы встречаем каждый день, даже не замечая этого. Когда вы оплачиваете заказ картой в приложении, работает API между сервисом и банком. Когда входите через соцсети без регистрации, это тоже API, позволяющий системе идентифицировать вас. Когда в приложении доставки видите карту с курьером, данные подгружаются через API картографического сервиса.

Для бизнеса API служит рабочей технологией, которая дает понятный эффект на разных уровнях:

-

Владелец продукта видит путь развития продукта прозрачным и предсказуемым: понятно, что и как можно подключить без дорогостоящих переделок.

-

Технические директора и руководители ИТ находят в API залог управляемости архитектуры и снижения рисков при интеграциях.

-

Маркетинг и партнерские отделы получают с API пропуск к новым возможностям: от добавления аналитики до быстрого запуска программ лояльности или подключения сервисов доставки.

Иными словами, API объединяет технические и стратегические вопросы. Чем надежнее и понятнее устроен этот интерфейс, тем устойчивее весь бизнес к изменениям и тем быстрее он может двигаться вперед.

Интерфейсы различной специализации

API — это не один универсальный стандарт, а целый набор подходов, и у каждого есть своя зона пользы. Рассмотрим основные типы API с точки зрения принципа действия и бизнес-выгод:

-

REST — стандарт по умолчанию. Его чаще всего используют для операций «создать–прочитать–обновить–удалить» данные: в интернет-магазинах, сервисах бронирования, CRM. Простой и предсказуемый способ встраивания новых функций, который покрывает большинство бизнес-сценариев. Но при слишком сложных и многосоставных данных растут задержки и нагрузка.

-

SOAP — старший брат REST. Более строгий и формальный, находит применение там, где особенно важны безопасность и четкое описание процессов. Например, в банковских и государственных системах. В проектах, где не требуется такой уровень строгости, тяжеловесный SOAP может замедлить интеграции и повысить затратность поддержки.

-

WebSocket — вариант для живого общения. Если REST работает «по запросу», то WebSocket открывает постоянный канал связи в реальном времени. Это удобно для чатов, торговых платформ, онлайн-игр — любых сценариев, где задержка недопустима. Но нужно учитывать, что для постоянного соединения нужны ресурсы и стабильная инфраструктура. Если система не готова, можно столкнуться с обрывами и высоким уровнем сбоев.

-

gRPC — инструмент для высокой скорости обмена данными. Его используют для крупных распределенных систем: финтех-проектов, стриминговых сервисов, логистики. Такой подход экономит ресурсы и ускоряет взаимодействие, но требует зрелости команды и инструментов.

-

GraphQL — выбор для гибкости. Позволяет получить ровно те данные, которые нужны, одним запросом. Удобен там, где пользователю нужно собрать данные из разных источников за один запрос: маркетплейсы, агрегаторы, сервисы с насыщенными интерфейсами. Однако без жесткой дисциплины в проектировании схема быстро разрастается и усложняет поддержку. В итоге расходы на развитие и контроль только растут.

Какой подход выбрать? Все зависит от предстоящих задач. Где-то достаточно простого REST, где-то оправдан GraphQL, а иногда не обойтись без WebSocket. Важно подбирать инструмент под сценарий и нагрузку, а не наоборот.

Почему бизнесу стоит думать об API

API напрямую влияет на темпы развития продукта. Когда интерфейсы продуманы заранее, новые функции и сервисы выходят быстрее, без многомесячных доработок и перегрузки команды. Например, если продукту нужен онлайн-чат или сервис рассылок, грамотный API позволяет внедрить готовое решение буквально за несколько дней, а не строить его с нуля.

Вторая причина, по которой API нужен бизнесу, — упрощение технических задач. Подключение CRM, маркетинговых инструментов или аналитики становится вопросом интеграции, а не отдельного проекта. В частности, через API можно почти в автоматическом режиме выгрузить данные из интернет-магазина в CRM, чтобы увидеть воронку продаж целиком. Или быстро добавить отслеживание пользовательских действий и проверить гипотезу на лету.

API также открывает дорогу к партнерствам. Через такой канал взаимодействия можно подключать всевозможные внешние сервисы — от платежных систем до логистики или программ лояльности. Так маркетплейсы позволяют продавцам автоматически обновлять цены и наличие товаров, а компании доставки — моментально передавать статусы заказов клиентам. Чем проще такой обмен, тем выше ценность продукта в глазах партнеров.

Наконец, API — это экономия. Продуманный программный интерфейс снижает стоимость поддержки: меньше временных решений, меньше неожиданных сбоев, меньше дорогостоящих переделок. Например, если при изменении бизнес-логики не нужно переписывать десятки интеграций вручную, компания экономит недели работы и немалую долю бюджета.

По сути, API становится инфраструктурой, которая позволяет бизнесу расти продуктивнее, расширять возможности и при этом контролировать расходы. Поэтому воспринимать API следует не как техническую деталь, а как стратегический актив, который требует вдумчивого подхода.

Как подходить к проектированию API с бизнес-позиций

В основе любого хорошего API лежит понимание задач и ключевых сценариев бизнеса: заказ, оплата, доставка, возврат. Если учесть их на старте, интерфейс будет поддерживать реальные бизнес-процессы, а не превращаться в набор случайных функций.

Не менее важна простота. Когда структура API понятна и логична, вероятность ошибок при подключении нового функционала снижается, а на подключение партнера или внешнего сервиса уходит в разы меньше времени. Сложный, запутанный интерфейс влечет за собой постоянные вопросы, доработки и потерю времени.

Согласованность и стабильность — еще один критичный фактор. Для партнера любое неожиданное изменение API может обернуться разрывом рабочих связей, задержками и прямыми убытками. Поэтому изменения должны происходить предсказуемо, с версионированием и прозрачной политикой перехода.

Большое значение имеют документация и поддержка. Без них даже самый правильный интерфейс превращается в барьер. Если у разработчиков нет ясных инструкций, коллекций запросов или контактной точки поддержки, интеграция тормозит и провоцирует конфликты. Так что хорошая документация и сервис для партнеров — обязательная часть самого продукта, которая напрямую влияет на скорость и комфорт работы с ним.

Чтобы оценить, насколько API действительно работает на бизнес, смотрят на метрики:

-

сколько времени уходит на интеграцию нового партнера;

-

какова доля успешных запросов и межсерверных уведомлений;

-

насколько задерживается отклик ключевых операций (p95);

-

каков процент инцидентов, вызванных изменениями в интерфейсе.

Эти показатели наглядно показывают, поддерживает ли API рост компании или, наоборот, тормозит его. Их можно вынести в KPI продукта, чтобы оценивать не субъективно, а по цифрам. Например, в таком виде: «Интеграция нового партнера должна занимать до 2 недель» или «Уровень успешных запросов должен быть выше 99%».

Типичные ошибки и их последствия для бизнеса

Ошибки в проектировании API стоят дороже, чем кажется на первый взгляд. Срыв сроков, потеря доверия партнеров, рост затрат на поддержку — все это прямые последствия непродуманного подхода. И чем дальше продукт уходит по ошибочному пути, тем выше цена таких просчетов.

Самая частая ошибка: проектировать API «для себя». Когда интерфейс отражает внутреннюю кухню компании, а не удобство пользователей, его сопровождение отбирает слишком много ресурсов. Каждая интеграция требует ручных доработок, а изменения стоят вдвойне.

Вторая проблема — отсутствие стабильности и версий. Если API меняют без предупреждения, страдают устоявшиеся пользовательские сценарии: сервисы не загружают данные, приложения выдают ошибки. Клиенты доверяют все меньше, а бизнес несет убытки и репутационные потери.

Сложные доступы и непонятные ограничения тоже бьют по срокам. Когда команды неделями разбираются, как получить ключ или почему система отклоняет запросы, пользователи получают задержки и неудобства. В итоге компания теряет деньги на простой и вынужденные обходные решения.

Наконец, часто у API нет единого владельца. В результате никто не отвечает за качество:

-

ошибки висят неделями;

-

документация устаревает;

-

пользователи не понимают, к кому обращаться за поддержкой.

Для компании это означает хаос, рост затрат и репутационные издержки. Грамотное управление API позволяет избежать таких ловушек.

Когда API помогает, а когда мешает: два коротких сценария

Но лучше всего ценность и слабые места API видны на практике. Один продуманный интерфейс способен ускорить интеграцию и повысить лояльность клиентов, тогда как сырой тормозит бизнес на месяцы и напрямую бьет по деньгам. Ниже — два контрастных гипотетических примера.

Хороший сценарий. У сервиса доставки API был продуман с учетом ключевых сценариев:

-

простая структура запросов;

-

четкая документация;

-

стабильные версии.

В результате партнер смог подключить трекинг заказов буквально за несколько дней, без бесконечных уточнений и багфиксов. Клиенты сразу увидели статусы доставки в приложении в реальном времени — от «Курьер выехал» до «Доставлено». Это улучшило опыт пользователей и снизило нагрузку на колл-центр, ведь пользователи теперь получали всю информацию сами.

Плохой сценарий. У банка API оказался «сырым»:

-

неполная документация;

-

неожиданные изменения без уведомлений;

-

сложные правила доступа.

Платежная система планировала завершить API-интеграцию с банком за месяц, но в итоге процесс растянулся на полгода. Все это время пользователи сталкивались с отказами при оплате, а сама платежная система теряла транзакции и вынужденно компенсировала недовольство клиентов. Кроме того, срыв интеграции не позволил бизнесу быстро вывести новый сервис на рынок. В итоге партнер понес прямые убытки, потерял репутацию и не получил конкурентное преимущество с новым предложением.

API: от технологии к конкурентному преимуществу

API — это не просто внутренняя деталь сервиса, а инструмент, который влияет на темпы выхода на рынок, гибкость добавления новых функций и готовность к партнерскому развитию. Когда интерфейсы спроектированы продуманно, бизнес идет вперед более предсказуемо: новые функции выходят быстрее, пользователи получают удобный сервис, а расходы на поддержку остаются под контролем.

Наоборот, непродуманный API становится точкой риска: возникают сбои в процессах, не удаются интеграции, падает доверие со стороны и клиентов, и партнеров. Поэтому важно смотреть на API не только глазами разработчиков, но и как на стратегический элемент продукта, напрямую влияющий на рост компании.

Сильное API — это мосты, по которым бизнес ездит быстро и безопасно, а слабое — переправа, которая ломается в самый неподходящий момент.

Поделиться материалом